“옥란아, 그만 좀 울거라. 엄마가 곧 올 것잉께. 아침에 후딱 온다고 했응께, 제발 좀 고만 울거라.”

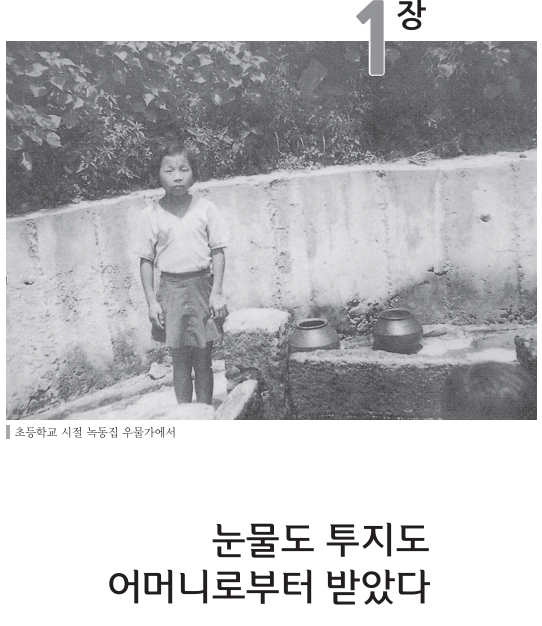

나는 전남 고흥군 도양읍 녹동 신정리라는 바닷가 작은 마을에서 7남매의 막내딸로 태어나 자랐다. 소록도와 맞닿아 있는 외떨어진 이곳 마을은 소박한 사람들이 바닷바람을 맞으며 옹기종기 모여 사는 곳이다. 마을은 작은 동산 안으로 자신을 낮춘 채 나지막이 자리잡고 있었고, 그 한가운데에 내 어린 시절의 기억을 아스라이 간직하고 있는 조그마한 학교가 안겨 있었다.

우리 집 앞마당에는 조그마한 꽃밭이 있었다. 꽃밭 가장자리에는하얀 돌멩이들이 줄지어 늘어서 있었고, 철이 되면 그 돌멩이들 사이로 키 작은 채송화가 삐죽삐죽 고개를 내밀고는 했다. 부엌에는늘 커다란 무쇠 솥 하나가 걸려 있었고, 부뚜막에는 사기 사발 몇개가 엎어져 있었다. 그 옆쪽 벽에는 시래깃국이 될 마른 무청이 겨울 내내 걸려 있곤 했다.

마을 사람들은 참으로 소박한 삶을 살아가고 있었다. 겨울에는김을 말려 땟거리를 마련하고, 여름엔 감자, 고구마, 채소 등을 심어 그것으로 생계의 터전을 닦아 가는 가난한 사람들이었다.

내 엄마는 그나마 농사꾼도 아니었다. 농사를 지을 땅 한 자락도없었기 때문이었다. 엄마는 장사를 하러 다녔다. 장사라고 해야 궤짝을 이고 다니는 행상에 불과했다.

우리 마을에서 그런 사람은 엄마 혼자였다. 언제나 내 코끝에는소금기 섞인 비린내가 묻어 있었다. 어린 시절의 나는 장사하러 나간 엄마가 돌아오기만을 기다리면서 하루하루를 보내야 했다.

이웃들은 비가 내리는 날이면 농사일도 멈춘 채 가족끼리 옹기종기 모여 앉아 고구마며 옥수수를 삶아 먹곤 했다. 나는 이웃집의 그런 풍경이 너무 부러웠다. 담장 너머로 들려 오는 웃음소리를 들으며, 나도 가족들이랑 두런두런 얘기를 나누면서 무엇인가를 먹고 싶다는 생각을 간절하게 했다.

엄마는 비린내가 진동하는 낡은 옷을 걸치고는 시장으로, 섬마을로 생선 장사를 나갔다. 명절이 되어도 하루 정도만 빠졌지 엄마에게는 쉬는 날이 없었다. 어렸던 나는 ‘우리 엄마가 나를 안고 낮잠을 한번만이라도 자 주면 얼마나 좋을까’하고 생각했다. 그런 내 마음을 조금도 챙겨 주지 않는 엄마가 야속했다. 하지만 그렇다고 미워할 수는 없었다. 다른 아이들처럼 어리광을 부린다는 것은 내게는사치에 불과했기 때문이었다.

남편을 일찍 저 세상으로 보낸 과수댁의 생활이란 그런 것이었다. 게다가 자식마저 주렁주렁했으니, 엄마는 치열하다 못해 억척스러워야 했다. 중년을 넘어가고 있던 엄마는 날마다 새벽같이 고깃배들이 들어오는 시간에 맞춰 선창가에 나가 생선 궤짝을 샀다. 그것을 머리에 이고는 근처 섬마을이나 난장에 나가서 팔았다. 때로는이 마을 저 마을로 팔러 다니기도 했다.

선창가에는 언제나 힘이 센 남자들과 아낙네들이 먼저 달려가서가장 좋은 생선을 트럭 위에까지 올라가서 억척스럽게 끌어내려 좋은 것만 골라 가는데 천식으로 아픈 우리 엄마는 차가 있는 곳까지빨리 달려 갈 수도 없어 가까운 거리지만 몇번식 숨이 가파 땅바닥에 주저 앉아 가쁜 숨이 내려갈 때까지 기다려야 했다. 나는 곁에서그런 엄마를 지켜보면서 너무 안타깝고 서러워서 많이도 울었다. 언니, 오빠들이 상급 학교에 진학을 하면 할수록 엄마가 머리에 이어야 되는 생선궤짝 수는 그만큼 늘어났다. 엄마의 모습은 점차 쪼그라들었고, 까맣게 타 들어갔다.

나는 방 안에서도 엄마가 집으로 오는 기척을 금세 알아차릴 수있었다. 마을 어귀에서부터 ‘콜록콜록’하는 기침 소리가 날아오면그것은 어김없이 엄마였다. 그러면 나는 엄마가 집으로 돌아오고 있다는 생각에 안도의 한숨을 내쉴 수 있었다.

늘 가쁜 숨을 힘겹게 몰아쉬는 비린내 나는 엄마였지만 그래도나는 엄마가 좋았다. 밤새 기침이 당신의 가슴을 헤집어 놓으면 엄마는 “똥물이라도 마시겠다. 이놈의 기침만 멎을 수 있다면...”하고혼자 중얼거리곤 했다. 끊어질 듯 이어지는 엄마의 기침 소리를 들으며 어린 나는 ‘저러다 우리 엄마 죽으면 나는 어떡하나?’ 하는 생각에 몸서리치기도 했다. 이런 내 마음을 읽기라도 한 것일까. 어느날 엄마는 내게 이렇게 말했다.

“쿨럭쿨럭, 옥란아, 원래 가슴에 멍이 많고 생채기가 있는 사람들은 말이다. 쿨럭쿨럭, 가슴에 든게 많아 하늘로 쉬이 못 간다고 하더라. 쿨럭쿨럭, 무거워서, 뭣이냐, 긍께 이 에미는 쉽게 죽지 않을것이여. 걱정일랑 하덜 말거라. 쿨럭쿨럭......”그날 이후 아버지뿐만 아니라 엄마마저 없는 아이가 될지도 모른다는 내 두려움은 어느 정도 가시게 되었다. 하지만 그래도 ‘엄마처럼 저렇게 살고 싶지는 않다’는 생각은 쉽게 가시지 않았다.

[ⓒ 세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]